グラディウスII

2006/12/28 Ver 1.5 (DOS / Win / Linux)

完成度の高いスーパーファミコン(SuperNES)エミュレータ。SNES 9X が一時期開発中止となった直後の 1998 年初頭、

半透明、画面プライオリティ、スクリーン7(拡大縮小モード)を引っさげてさっそうと登場、以後 Snes9x と覇権を争っている。Ver1.00 以降、Windows 版もリリースされているが、元々 DOS 専用のエミュレータであったため、独自の GUI を採用しており操作には慣れが必要。現在ではソースコードも配布されているが、ソースのほとんどの部分がアセンブラで記述されているため、x86以外のプラットフォームには移植されていないようだ。

2006/12/11 Ver0.111 (DOS/Win/そのた)

M.A.M.E. - Multiple Arcade Machine Emulator - 1996年にイタリア人の Nicola Salmoria が開発をはじめたこのエミュレータは、オープンソースプロジェクトとして進行しており、現在では 2500 種類、クローン(バージョンやリージョンの異なるゲーム)を含めると 5000 種類以上のゲームに対応している。

現在は、http://www.mamedev.com/ にてソースコードの配布を行っている。パッチの配布や開発者への連絡等もこちらで行うことができる。

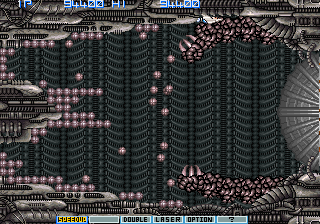

グラディウスII

4種類に増えた自機、2種類のバリア、多彩なステージやボスなど、正統進化を遂げたシリーズ第2弾。難易度も適度に調整されており、グラディウス全シリーズを通して最も人気が高い。この作品には数多くの安全地帯が存在するが、そのいづれもが芸術的な安全地帯である。途中でミスしてしまっても、これらの安全地帯を駆使して復活できるバランスはすばらしい。(上のスクリーンシュットは安全地帯の一部)

2006/08/15 Ver0.43.4 (DOS/Win/Linux)

2006/12/29 Ver0.50.0 PR1 (DOS/Win/Linux)

「ダライアス」、「忍者ウォリアーズ」など、TAITO の3画面大型筐体シリーズに初めて対応したエミュレータ。

2000年 7月にソースコードが公開され、オープンソースプロジェクトとして現在でも開発が続けられている。

MAME に比べて全体的に動作が軽いが、PC の性能が向上した現在では、その高速性があまり生かされないのが残念である。

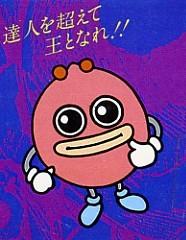

達人王

東亜プランのゲーム名は商標登録されているものを回避するためにあえてユニークなものを選んだそうである。しかし、達人の続編を「達人王」と名付けるセンスはすばらしい。(この妙なセンスは CAVE に受け継がれている... 怒首領蜂(ドドンパチ)や鋳薔薇(イバラ)など。

東亜プランのゲーム名は商標登録されているものを回避するためにあえてユニークなものを選んだそうである。しかし、達人の続編を「達人王」と名付けるセンスはすばらしい。(この妙なセンスは CAVE に受け継がれている... 怒首領蜂(ドドンパチ)や鋳薔薇(イバラ)など。

「達人を超えて王となれ!!」と記されたインストラクション カードが象徴するように、1面をクリアすら難しい難易度ではあるが、個人的に好きな作品。たまに基板を引っ張り出してプレイしているが1コインクリアへの道のりは果てしなく遠い。

(ちなみに全6面のこのゲーム、私は1コインで4面ボスまでしか到達できない。。。)

左は1面 ボス、右は3面 ボス

2006/06/01 Ver0.93 (Win)

今世紀に開発された、最も新しいファミコンエミュレータ。おそらく音源のエミュレーションに関しては、最も優れているだろう。ゲームの動作に関しても、まったく問題ない。すばらしい完成度だ。

2006/05/21 Ver2.14 (Win)

Windows 用 メガドライブ(ジェネシス)エミュレータ。Kaillera によるネットワークプレイや MEGA CD 、32X にも対応している。このエミュレータはセガのブロードバンド・ゲーム配信サービス(セガゲーム本舗)でも採用されている(らしい)点からも完成度はお墨付きである。

2003年 3月にオープンソース・プロジェクトになっている。

武者 アレスタ

コンパイル製、縦スクロールシューティング。「アレスタ」「ザナック」「ガンヘッド」などと同様、ノリのいい BGM を聞きながら、バリバリ敵を破壊してゆくいつものコンパイルシューティングに仕上がっている。

現在では若干プレミアがつき中古価格は高めではあるが、お勧めの作品である。

2005/07/04 Ver1.50 (Linux/Mac)

2005/01/01 Ver1.43 (Win)

SNES95、SNES96、SNES9X と進化を続けてきた歴史の長い任天堂のスーパーファミコン(SuperNES)エミュレータ。ソースも公開されているため、DOS / Windows / UNIX / Mac など、多くのプラットフォームに移植されている。97年末に一時開発中止となったが、半透明機能の実装と画面プライオリティ不具合の修正と共に復活を遂げ、以後、ZSNES と スーファミエミュレータの覇権を争っている。

ファミコン探偵倶楽部 PartII うしろに立つ少女

1989 年にファミコンのディスクシステム用に発売されていたソフトのスーパーファミコンへの移植版。1998 年に Nintendo Power(コンビニでの Flash ROM カートリッジ書き換えサービス)向けに発売された。ファミコンディスク版に比べて、音楽、グラフィック共に大幅にグレードアップしているので、オリジナルをプレイした方も再度プレイしてほしい作品だ。

ファミコン版は 2004 年に GBA の「ファミコン・ミニ」シリーズとして復刻されている。ファミコン・ミニでは Part 1 にあたる「消えた後継者」も復刻されているので、あわせてプレイしてほしい。

2005/04/01 Ver 1.0 PR 10 (Win)

CD-ROM^2 にも対応している PC-エンジンエミュレータ。シェアウェアだが、ほかのエミュレータの追従を許さない完成度であるため、レジストする価値は十分にある。音源のエミュレーションに関しても、ノイズが少ないことやリバーブのおかげで、実機より BGM がきれいに聞こえる。現在は Ver 1.0 のプレビュー版がリリースされている。

マジカル チェイス

PC エンジンというと CD-ROM システムがクローズアップされがちだが、Hu カード作品の中にも名作は多い。「マジカルチェイス」は「オーダイン」や、「ファンタジーゾーン」のように買い物をしながら進んでゆく横スクロールのシューティングゲーム

PC エンジンとは思えない多重スクロールの背景の中をコミカルなキャラクタ達が疾走する。ゲームバランスも良く、万人に勧められるシューティングゲームである。

このゲームは非常に生産数が少なく、後に PC エンジン FAN 誌上で購入者を募り再販も行われたが、現在でも定価以上の高値がついたプレミアソフトである。Windows と GBC にも移植されたようだが、こちらも生産数が少なかったようで、非常に入手は困難なようだ。

2004/07/05 Ver0.618 (Win)

TGB Dual 作者による、国産ファミコンエミュレータ。ディスクシステムの FM 音源の再現性が高い点で優れていたが、現在では他のエミュレータも完成度を高めてきているため、その差はわかりにくい。FM 音源のエミュレーションに関してはゲームによって得手不得手があるので、いろいろなエミュレータを試してみるのがおすすめである。

2004/03/16 Vol.8''' - Build 2053 (Win)

Windows 用 ゲームボーイエミュレータ。「Dual」の名が示すように、2台分の GB 仮想マシンを起動して、GB間の通信をも実現している。そればかりではなく、ネットワーク接続された PC( の VM )間で通信を行うことも可能であり、現時点で最も高い完成度を誇るゲームボーイエミュレータである。

2001/07/05 (Win)

2002/12/21 Ver0.23 (Win)

2003/07/21 Ver0.51b (Win)

Darren Ranalli 作の nester に数多くのマッパーを追加した Unofficial Nester、これを日本語化した NesterJ、使いやすいランチャ機能を追加した、NNNester、といづれも完成が高いミュレータである。このエミュレータで問題の起こるゲームは皆無である為、画面が化けていたり、動作に問題がある場合には、ほぼ ROM イメージの吸出しミスである。

ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ

RPG - ロール・プレイング・ゲームというジャンルを一躍有名にしたドラゴンクエスト、略してドラクエの第3弾。

クラスチェンジを導入して、自由度も高く、やりこみ要素も十分。ストーリーも最後にどんでん返しがあるなど、この作品が日本向け RPG のスタンダードであることは間違いない。

この作品は380万本という出荷数を記録し、「発売日に行列のできるゲーム」として社会現象にもなった。後にスーパーファミコンやゲームボーイカラーなどにも移植され、今なお人気が高い作品である。

2002/10/14 Ver0.518 (Win)

その名のとおり、元は SEGA「アフタバーナー」のエミュレータとして開発されていたが、CAPCOM CP-SYSTEM 2 にいち早く対応し、G-LOC やサンダーブレードなど MAME では未対応のゲームにも対応している。

全体的にゲームの再現性もよく、動作も非常に軽い。かつての SYTEM16 Emulator を思わせるエミュレータだ。

2001/11/13 Ver0.75c ??? (DOS)

DOS 用 ゲームボーイエミュレータ。スーパー&カラーにも対応しており、DOS 用 GB EMU の中では最も高い完成度を誇る。

VGB ベースの派生エミュレータとしては初の PCM による音源エミュレーションを実装、サウンドブラスターの

FM 音源(OPL3) の無い環境でも BGM の再生が可能である。

現在では公開されていないのが非常に残念であるが、拙作の IF-SEGA ドライバを組み込んでいただいた思い出深いエミュレータ。

テトリス

初期のゲームボーイ普及に一役買ったのはこの作品で間違いだろう。テトリスは旧ソビエト連邦のコンピュータ技術者、アレクセイ・パジトノフが知的教育開発用ソフトとして開発したという経緯はあまりにも有名な話である。パソコン、家庭用ゲーム機、アーケードなど数多くのハードに移植され、「落ち物」と呼ばれる新たなパズルゲームのジャンルを開拓した歴史的な作品である。

YAME

2001/11/12 Ver0.38 ??? (Win)

表向き「さまざまなプラットフォーム上で動作するインベーダータイプのシューティングゲーム」なのだが、

なぜか PC エンジンのROMイメージファイルの読み込みや、CD-ROM^2用タイトルも動作するエミュレータ。

2002/10/05 以降、公開を停止、その後 Web ページも無くなり、現在では入手困難なエミュレータ。

Famtasia

2001/01/21 Ver 6 Test 版

2000/12/16 Ver 5.11

2000/04/01 Ver 5.1

Win95/98/NT + DirectDraw 用のファミコンエミュレータ。以前に作者不明で Famicom.exe と呼ばれていたエミュレータのバージョンアップ版。海外では発売されていないディスクシステムのゲームが動作し、拡張音源(ディスクシステムの FM 音源、コナミ VRC6,7 など)や周辺機器にも対応。ラスタースクロールの再現や BioNES 以上の BGM 再現など、Nesticle を超えたエミュレータとして注目を集めていたが、作者の HDD クラッシュにより、ソースが破損した為、開発終了となってしまった。ゲームの相性問題も少なく、今でも現役で使用しているユーザは多い。

悪魔城伝説

悪魔城ドラキュラの第3弾。ステージ数の追加やプレイヤーキャラクタの追加などパワーアップ部分も多いが、悪魔城伝説といえば拡張音源を使ったすばらしい BGM が挙げられる。VRC6 と名付けられた ROM カートリッジ内には拡張音源(矩形波2音 + ノコギリ波1音)を搭載し、本体の音源と加えて 6ch の出力が可能となる。ファミコンの BG 機能の限界から、「背景の歩ける部分がわかりづらい」といった問題もあるが、純粋な悪魔城ドラキュラの続編としてお勧め一作である。

1999/07/28 Ver 3.1f (Win)

Win9x + DirectX 6.0上で動作するアーケードゲームエミュレータ。

もともとは SHARK の 名の通り「飛翔鮫」専用のエミュレータだったが、東亜プランのゲームに特化したマルチエミュレータとなっている。1999/7/28 現在、Web 上のアーカイブは Ver 3.0D のまま更新されていないが、一部で 3.1f も配布された。

このエミュレータの作者は、http://www.toaplan.com/という東亜プランのゲームを紹介しているサイトを運営している。東亜プランのシューティングに思い入れのある方は訪れてみてほしい。

達人

タイトーから飛翔鮫、究極タイガーに続いて発売された「ショット+ボンバー」タイプのシューティング。開発はいわずと知れた東亜プラン。自機のショットが初期段階で 3-Way ショットである点もユニークだが、敵もそれに相応して、中ボスクラスが続々と出現する

という異色の作品。このシリーズには珍しくボンバーはボタンを押した瞬間に爆発するタイプであるが、敵弾に反応してから使用したのでは間に合わない。学生時代にハマっており、当時は普通に1コインクリアできていたが、現在では3面で終了することが多い。。。(^^;

私が MAME のドライバ修正をするようになったのは、このゲームの背景画面が正しく表示できていなかった為である。当時の目標は MAME のドライバレベルを SHARK に追いつかせることだった。。。現在私の書いたドライバは本家のドライバには採用されていないが、動作が速く、画面も正確だという理由で MAME32PLUS 等で使用していただいている。

1999/06/18 Ver0.6b (Win)

NeoRage と呼ばれる DOS 用ネオジオエミュレータの Windows 版。BGM に対応し、動作速度も MAME 以上と非常に完成度は高い。GUI のランチャもついていて操作も簡単だが、ゲーム毎にジョイスティックの設定が決められないのが残念な点である。未対応のゲームでも、ROM ファイル名を特定のファイル名にすることで読み込んで動作するという機能があるため、エミュレータ本体がリリースされた後にリリースされたゲームにも対応できるという特徴がある。

餓狼伝説 SPECIAL

餓狼伝説、餓狼伝説2に続くシリーズ第3弾。スト II のように、「通常技にキャンセルをかけて必殺技を出す」ことが可能になった。同時期発売のスーパーストリートファイターⅡを抑えてゲーメストの年間グランプリも獲得、多くの機種(スーパーファミコン、PCエンジン(Super CD-ROM^2 + アーケードカード)、メガドラ(メガ CD)、X68、TOWNS)に移植された人気作品である。

1999/01/01 Ver0.82 (DOS)

セガのシステム16 エミュレータ。忍、エイリアンシンドローム、ゴールデン アックス、テトリス、S.D.I、などのシステム16作品に加え、ハングオン、スペースハリアー、アウトランなどの体感ゲームシリーズにも対応している。SYSTEM16 エミュレータのソース公開により、MAME に吸収される形となったが、このエミュレータも1つの時代を築いたエミュレータである。

上記 system16.com はアーケードゲーム基板に関するデータベースが充実している。基板スペックが知りたい場合には重宝するだろう。

アウトラン

セガの体感ゲームとしてあまりにも有名な作品。ステレオ FM 音源 + PCM パーカッションによる BGM は、ゲームミュージックシーンに大きな影響を与え、近年発売された OutRun2 の ゲームミュージック CD にもボーナストラックして収録された。ギアレバーを HI / LOW にタイミングよく切り替えることで実現できる 293K スタートや、道路以外の部分をスピードを落とさずに走れる「ギアガチャ」(上記スクリーンショットを参照)技が発見されたため、ゲームセンターではギアのレバーが壊れていたマシンが多かった。この「ギアガチャ」を使用したタイムアタックも白熱し、全コース 4 分 30 秒台という驚異的な記録が叩き出されていた。

M72

1998/10/10 Ver0.33b (DOS)

DOS 用のアイレム M72 システム基板エミュレータ。R-TYPEシリーズ、イメージファイトなどが RAGE 以上に再現されていた。 D-BOY でも触れたが、この当時の DOS 用エミュレータはサウンドブラスターの FM 音源(OPL3)を使用することが多かったが、 これを使用せず、PCM による BGM 再生にも対応していた。

R・TYPE

アイレムの横スクロールシューティングゲーム。敵弾を完全に防げるフォース、タメ撃ちの波動砲、反射レーザー、

フォースの脱着など数多くの新しいアイデアが光ったアイレム会心の一作。難易度は高めだが、パターンゲームであるため

クリアはそれほど難しくない。

以後、アイレムは「イメージファイト」、「最後の忍道」、「R-TYPE 2」など、M72システムを使用した独創的かつ、

非常に難易度の高い作品をリリースしてゆく。

1998/06/22 Ver0.42 (DOS/Win)

Nesticle / Genecystに続く、bloodlust のエミュレータ第 3 弾はカプコン CP システム I のエミュレータであった。

DOS 版、Win95 + DirectX5 版がリリースされ、動作速度も高速、かつ、Nesticle / Genecyst同様、ネットワーク対戦が可能であったため、MAME で CPS1 がサポートされてなお使用され続けた。

ストリートファイターII’TURBO

いわずと知れたストIIシリーズ第三弾。 ゲームスピードをアップさせた海賊版が普及してしまった為、その対策として急遽カプコンからリリースされた。 「竜巻旋風脚」や「スピニング・バード・キック」が空中で平行移動するのもご愛嬌。

1998/08/18 Ver x.xx (DOS)

1997/09/22 Ver 0.42 (Win)

ネットワーク対戦やチャット機能など、パソコンならではの機能も搭載し「本物を越えた」とまでいわれた NES(ファミコン)エミュレータ。ネーミングと GUI のセンスは最悪であるが、当時の Pentium 100 ~ 200MHz という PC でも問題なく動作する軽さは特筆すべきである。

スーパーマリオ ブラザーズ

(タイムの下1桁で花火6発。)

任天堂の新型ハードが出る毎に同時発売される看板作品の第一作目。

1UP キノコやワープゾーンなどの多彩な隠しフューチャーでコンシューマゲームの

基礎を作ったといっても過言ではない。ファミコンブームを社会現象にまで

発展させ、家庭用ゲーム機市場でファミコンが天下を取ることになる礎を築いた作品でもある。

1998/8/18 Ver x.xx (DOS)

特殊な画面操作を行っているゲーム以外は、ほとんど動作するジェネシス(メガドライブ)エミュレータ。

上記 NESticle と同じ Bloodlust software 作で、DOS 用とはいえマウスを用いた GUI が付属しており操作性も良かった。

1998 年頃の PC で MC68000 と Z80 、2つの CPU をエミュレートしているにもかかわらずフルフレームで動作し、BGM はステレオにも対応していた。

現在ではホームページもなく、上記ページは Zopher' domain のもの。20世紀のスタンダードに位置した

歴史に名を残すメガドラ・エミュレータである。

サンダーフォースⅢ

テクノソフトの横スクロールシューティングゲーム。 完全にパターンゲームなので、初回クリアはまず無理だが、覚えられればそれほど難しいゲームではない。同じくメガドラで発売されたサンダーフォースⅣもおすすめ。こちらは FM 音源によるディストーションギターが非常に良い。

Kgen98

1998/6/9 Ver0.04 (DOS)

かつて Genecyst と激しいバトルを繰り広げていたジェネシス(メガドライブ)エミュレータ。

100% フルアセンブラで記述されており、動作も高速、かつ再現度は若干 Genecyst より優れていた。

しかし、NTSC(60Hz)のゲームが PAL(50Hz)で動作してしまい、音楽テンポが遅いなどの問題もあった。

1997~98 年レベルの PC 上で BGM を含めたメガドライブ・エミュレーションを現実のものとしてくれた功績は大きい。

199?/??/?? (Win)

NESticle 以上の BGM を奏でた国産エミュレータ。国産だけあって、国内のゲーム対応されており、このエミュレータでなければ動作しないゲームも多かった。リンク先はミラーページ。